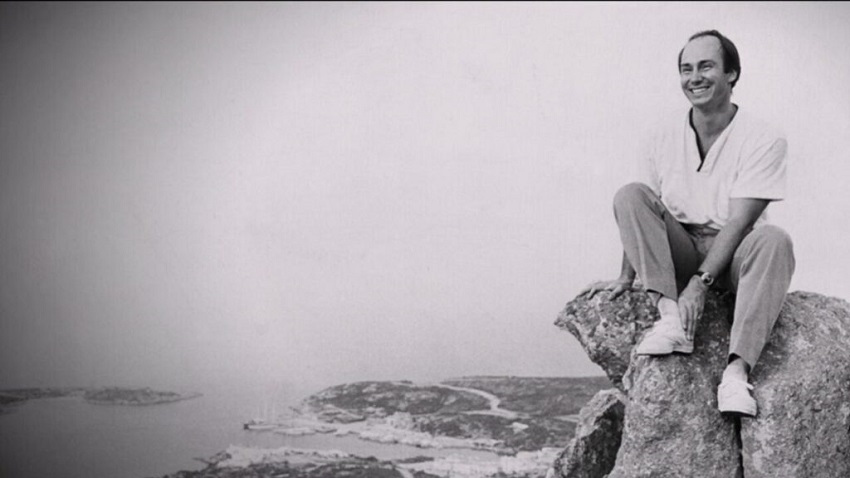

Karim Aga Khan IV, Principe e Imam musulmano della comunità degli Ismailiti Sciiti, cui venne attribuita tra gli anni cinquanta e sessanta, la creazione della Costa Smeralda, è venuto a mancare il quattro febbraio all’età di ottantotto anni. La sua dipartita, ma anche tutta la sua vita e il legame con la Sardegna ha però suscitato, come era ragionevole aspettarsi, una serie di reazioni e prese di posizione contrastanti sia all’interno che fuori dall’isola.

Numerosi gli interventi da parte delle cariche istituzionali e della stampa nazionale ed estera, sino alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano che hanno voluto ricordare e omaggiare questa emblematica figura che, indubbiamente, tralasciando le opposte posizioni, ha marchiato la storia del turismo della Sardegna.

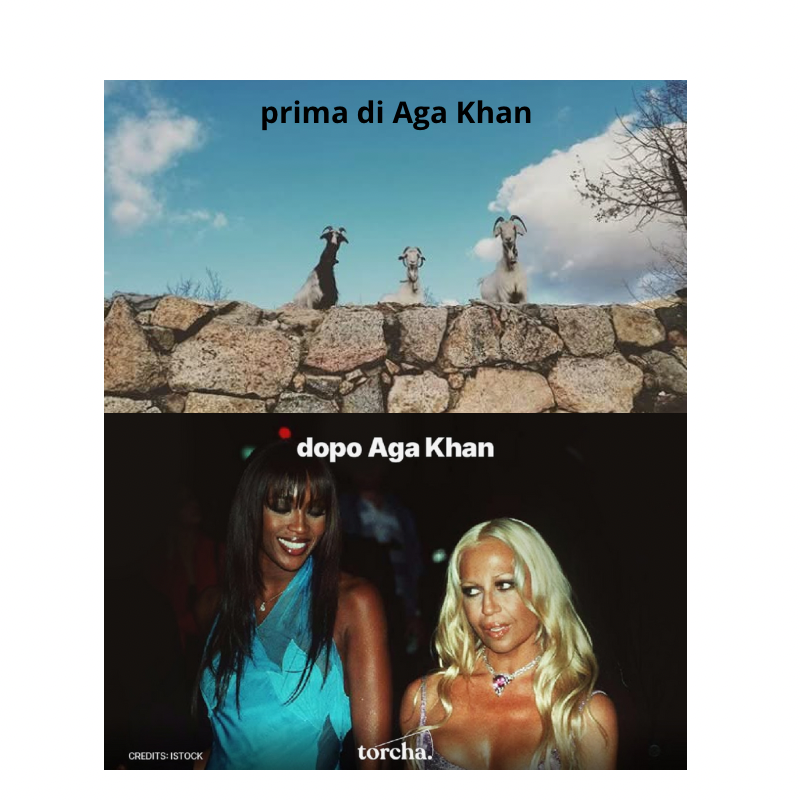

Una notizia su tutte, pubblicata da Torcha, canale di informazione sui social media, ha suscitato maggiore indignazione e dato il via ad una serie di discussioni e riflessioni. Notizia che doveva avere come finalità, per l’appunto, la semplice comunicazione della morte di Aga Khan e il ricordo della sua storia imprenditoriale in Sardegna: occasione mancata, peccato, per riportare una accurata informazione dei fatti poiché la notizia è stata strutturata dando una visione parziale della realtà, con la scelta di immagini che hanno riaperto il dibattito sugli stereotipi con cui viene frequentemente raccontata la Sardegna da parte della stampa nazionale.

In particolare l’immagine di copertina ritrae nella parte superiore la fotografia di un pastore col suo gregge (peraltro né il pastore né le pecore risultano sarde), parallela ad una fotografia in Costa Smeralda con la top model Naomi Campbell e l’imprenditrice dell’alta moda Donatella Versace.

Un’immagine che denota chiaramente una limitata conoscenza del ‘mito’ della Costa Smeralda, della sua storia e del suo sviluppo e una narrazione dubbia che da un canale di informazione dal leit motiv ‘teniamo i cervelli accesi’ e dove si punta ‘ad essere il faro per chi ha interesse ad informarsi trovando fonti credibili’ non ci si aspetta.

E’ evidente dunque la necessità di accendere per davvero un faro su questa lunga e divisiva storia di quella parte di ‘Sardegna selvaggia trasformata da Aga Khan in una destinazione di lusso’, così come la definiscono su Torcha, e da essa ripartire per tentare di ristabilire una narrazione sulla nostra isola che non sia più caratterizzata da stereotipi, dai sardi bassi, brutti e pelosi che sequestrano le persone, ai sardi che fanno sesso con le pecore (ma l’elenco potrebbe essere lungo), essendo la stessa Costa Smeralda, probabilmente, uno di quei fattori che potrebbe aver contribuito maggiormente alla nascita degli stereotipi. Una storia che racconti in maniera neutra ed imparziale i fatti nel tentativo di modificare il modo con cui la Sardegna viene presentata e osservata là fuori, lasciando libertà di interpretazione al lettore.

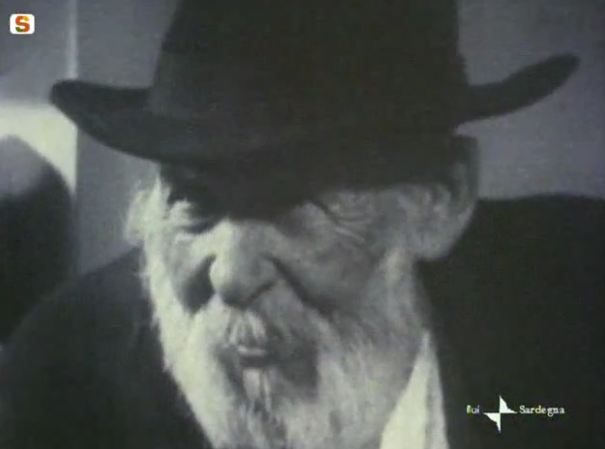

Non solo, vi è anche la necessità di tenere continuamente il dibattito aperto poiché la narrazione per stereotipi, se tra l’altro associata alla storia della Costa Smeralda, riapre spesso ferite presenti nella coscienza dei sardi, e mai rimarginate, relative alle vite difficili e solitarie delle famiglie che, ad esempio, Aga Khan incontrò al suo arrivo, alla pastorizia del Nord-Est e della Gallura, all’ambiente e al cambiamento non solo paesaggistico ma anche culturale che conseguentemente c’è stato e che ha modificato per sempre il volto di quell’area costiera.

Alla scoperta della Costa Smeralda

Karim Aga Khan arrivò nella Costa Orientale della Gallura inizialmente per osservare un terreno acquistato su consiglio di alcuni amici inglesi, i quali gli parlarono di ‘questa Sardegna così vicina all’Europa e sconosciuta, di incredibile bellezza e solitudine’ così la definì Gisèle Podbielski, una delle prime ‘esploratrici’ di terre, insieme a suo marito, ad Aga Khan e ad altri quattro o cinque investitori che poi avrebbero costituito il Consorzio Costa Smeralda.

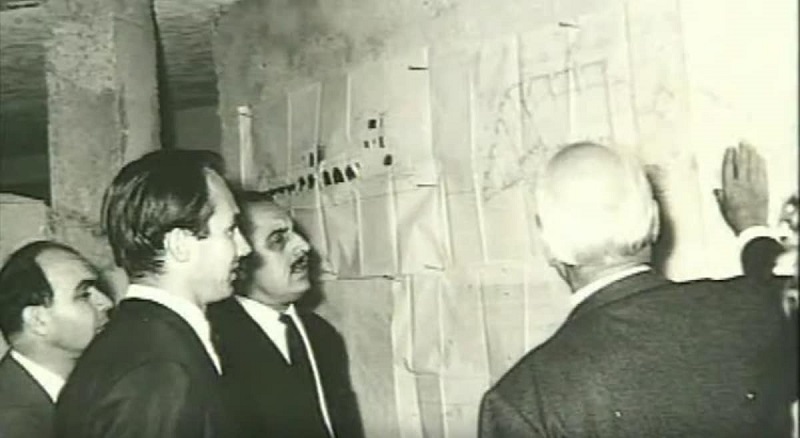

Giunti quindi sui Monti di Mola (questo il nome originale del territorio che si estende da Poltu Cuatu a Razza di Junco) iniziarono ad acquistare diverse terreni e maturarono l’idea di realizzare una località turistica con un piano di sviluppo, presentato poi dal nascente Consorzio Costa Smeralda nel 1962 con a capo Aga Khan, che prevedeva la costruzione di strutture ricettive, la nascita nel 1963 dell’Alisarda per i trasporti, divenuta poi Meridiana, la Cerasarda per l’artigianato, l’Agrisarda per le materie prime alimentari e varie altre società e nel 1969 dell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia.

Un sistema studiato meticolosamente da Aga Khan con l’aiuto di in team di architetti di fama internazionale come Jacques Couelle, Luigi Vietti, Michele Busiri Vici, e il nostrano Antonio Simon Mossa che però interruppe la collaborazione prima della sua malattia, per ragioni che ci sono ignote.

In particolare quest’ultimo, già dagli anni cinquanta, lavorava ad un modello futuro di turismo alternativo di tipo insediativo. Antonio Simon Mossa, la cui visione lungimirante assicurava uno sviluppo armonioso e sostenibile, fu chiamato a collaborare con gli architetti che lavoravano per Aga Khan e uno dei suoi primi progetti per la Costa Smeralda fu per l’appunto il villaggio Sos Frades (Porto Cervo).

Uno dei punti cardine dell’approccio di Mossa fu la creazione di un comitato di architettura che valutava ogni aspetto, dai muretti a secco alle ville più prestigiose, con un’idea di villaggi abitati in parte da abitanti stanziali, in parte temporanei, in modo da favorire reciproco scambio e condivisione, proponendo così un modello estremamente innovativo per l’epoca.

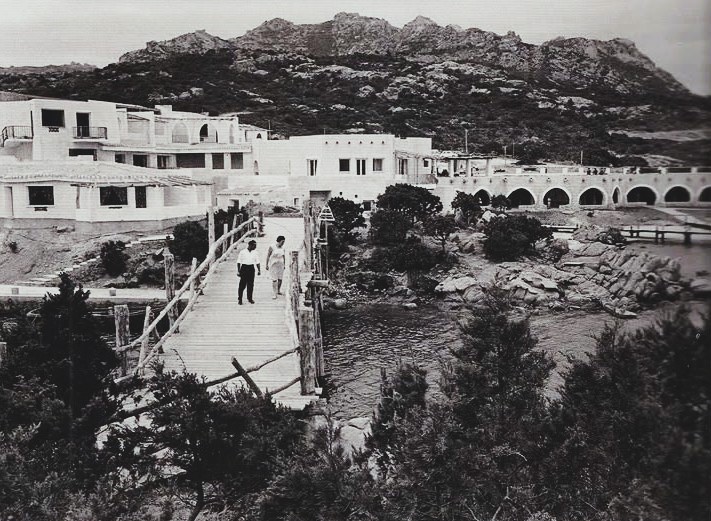

Questo progetto non ebbe però successo e fu sostituito con quello che conosciamo tutti e che portò alla realizzazione dello stile Costa Smeralda come la vediamo oggi, con l'utilizzo dei materiali locali galluresi come granito e legno, e la costruzione di strutture che avessero un’impronta mediterranea, verso un turismo esclusivo che si sviluppò parallelamente in tutti gli altri progetti, come la costruzione di un capiente porto di attracco e la fondazione nel 1967 dello Yacht Club Costa Smeralda.

Di lì a poco giunsero nell’isola diverse personalità del jet set internazionale. ‘Vanno a nascondersi sulla Costa Smeralda’, così veniva titolato un servizio giornalistico presente su RAI Sardegna: modelle, star della musica, attori, nobili, politici.

Da un lato dei Monti di Mola le bellezze delle vacanze in Sardegna destinate all’alta società prostrata già allora dalle grandi città; dall’altro intere famiglie la cui sussistenza era legata al duro lavoro nelle campagne.

L’incontro tra gli ‘esploratori’ e i sardi del Nord-Est

L’arrivo degli ‘esploratori’ fu certamente impattante nei confronti delle comunità locali. Trovarono una Sardegna annientata dalla malaria, dove gli abitanti sopravvivevano, letteralmente, e l’economia era basata sullo stazzo, il fulcro della vita rurale di pastori (principalmente di capre e vacche e non pecore, per la precisione) e agricoltori.

‘I nostri vicini sardi venivano a tutte le ore a guardare queste strane creature che avevano l’idea che quel luogo e il suo paesaggio fossero qualcosa di eccezionale valore – raccontò Gisèle Podbielski - Per loro la vita nelle spiagge non esisteva. Ogni sera, verso l’ora i cui bevevamo i nostri drink, un folto gruppo di abitanti veniva a visitarci. Ci raccontavano le loro storie e le triste vita delle pianure infestate dalla malaria. Le donne ci osservavano da lontano e si avvicinavano solo per esaminare i nostri vestiti’. (Memorie – La scoperta della Gallura, Sardegna Digital Library)

All’epoca i guadagni medi, secondo quanto riportato da un impiegato dell’ufficio di collocamento di Arzachena intervistato su Rai Sardegna, si aggiravano intorno alle seicento, ottocento lire al giorno; sessanta lire gli assegni familiari. Poi con l’avvio dei lavori in Costa Smeralda a Liscia di Vacca gli uffici di collocamento riuscirono ad occupare diverse persone anche all’interno della stessa famiglia. I tempi cambiarono e per gli amministratori locali la creazione della Costa Smeralda fu per davvero una ‘manna dal cielo’, così la definirono.

Indubbiamente sin dal principio, le controparti oggetto delle vendite e degli acquisti non si trovavano sullo stesso piano, sia a livello sociale che culturale ma soprattutto a livello linguistico, tant’è che come ha affermato il Professor Bachisio Bandinu, ‘non vi era coscienza del denaro perché il denaro ai Monti di Mola non c’era’. A questo proposito è sempre attraverso le interviste di Rai Sardegna che si possono rilevare una serie di testimonianze realistiche del concetto che i sardi dell’epoca avevano del denaro. Gli ‘esploratori’ nel frattempo continuavano a ricercare terre di proprietà privata dove poter ampliare il loro progetto. Singolare fu anche la notizia della vendita di interi paesi: ‘AAA Vendesi paesi in Sardegna’.

Dai documentari pubblicati su Sardegna Digital Library alla domanda su quale fu il prezzo di vendita stabilito per l’acquisto, ad esempio, del paese di Monteleone Roccadoria, il sindaco rispose: quattro miliardi!

La stessa domanda posta ad abitanti occasionali portò a delle risposte abbastanza insolite poiché essi stabilirono prezzi di vendita differenti: si partì da una proposta di vendita di due miliardi sino ad arrivare a ventimila. Un intero paese: farmacia, ufficio postale, municipio, tutto in vendita.

'Abbiamo stabilito per due miliardi. Ah non tre? No, due. E lei? Un miliardo e mezzo, anzi cinquanta milioni. Io una ventina di milioni. E lei signora? Quattordici milioni. E lei signorina? Cinque milioni. E lei è sempre fermo ai due miliardi e mezzo? Due miliardi, due miliardi e mezzo. E lei quanto sarebbe stato disposto a scendere? Ventimila’. (Memorie – La scoperta della Gallura, Sardegna Digital Library)

Qualcuno, comunque sia, consapevole o meno del denaro acquisito dalla vendita dei propri terreni adiacenti al mare a circa quaranta lire al metro, lasciati in gestione alle donne perché considerati di poco valore, sfruttò l’occasione per migliorare la propria condizione, come nel caso di Francesco Azara che comprò una cinquecento, fece prendere la patente alla moglie e divenne impresario nel settore edile avendo l’intuizione che, prima o poi, tutti i pastori venditori di terre avrebbero comunque avuto bisogno di acquistare materiali edili per costruire la propria casa.

E sempre Azara furono i fratelli allevatori di vacche, proprietari dell’isola Soffi venduta per sedici milioni che verso primavera ogni anno, per circa tre chilometri di mare, trainavano la mandria a nuoto; tre capi per volta, legando gli animali per le corna alle loro barche.

Addirittura ci fu anche qualcuno che dal denaro ricavato, in proporzione, reinvestì ben poco e si limitò a modificare la propria condizione di vita ai margini, vivendo come un ‘Signore’, con guardaroba ricolmi di abiti di panno fatti su misura e una vita mondana di qua e di là presso le nascenti località prestigiose.

Un altro cambiamento non meno importante conseguente all’arrivo degli 'esploratori' sulla Costa Smeralda fu la modifica dei toponimi galluresi in favore di nomi inventati ex-novo. É il caso ad esempio di Poltu di li Cogghji, la Spiaggia del Principe, di Li Rumasini’che è diventato Romazzino o ancora della spiaggia di Lu Stangjali, divenuta Cala Romantica o di Poltu Ridundu diventato Porto Rotondo.

(Foto Lisetta Carmi)

Qualunque sia la visione occorre dunque concludere, a partire da queste considerazioni che Aga Khan, insieme al Consorzio Costa Smeralda iniziale, ha sì contribuito a creare un business del turismo di lusso in Sardegna portandola ad essere tra le mete più rinomate al mondo, suscitando sentimenti di fascinazione ma al contempo, a distanza di anni, occorrerebbe domandarsi se l’eredità lasciata, non in termini economici, sia equiparabile ai mutamenti sociali, culturali e paesaggistici apportati nel tempo.

Perché in fondo se la Sardegna viene perennemente raccontata attraverso stereotipi al punto da sentire generalmente ancora il peso del ‘complesso di inferiorità’ nei confronti dei continentali e/o stranieri, qualcosa si dovrà pur fare per stimolare le nostre attitudini che ci rendono unici e inimitabili e provare a combattere quel senso di atavica staticità cronica.

E forse la storia di Tziu Salvatore, uno dei tanti pastori intercettati dagli ‘esploratori’, in qualche modo potrebbe suscitare una serie di riflessioni, valutazioni e domande che attualmente, con questo bagaglio di storia alle spalle, ci induca a pensare che noi sardi, infine, se lo vogliamo, possiamo non essere inferiori a nessuno.

'Tziu Salvatore non si è fatto trovare, sapemmo poi che vedendoci salire era scappato sui monti fra le capre. Due miliardi per questa solitudine intatta. Sono troppi? Giudicate voi. Fino a ieri il reddito di Tziu Salvatore non arrivava alle quattrocento mila lire annue. Invece oggi il vecchio ha il coltello dalla parte del manico' .(Memorie – La scoperta della Gallura, Sardegna Digital Library)

[Fonti: Sardegna Digital Library, RAI Sardegna, S’Indipendente - Noas e opiniones de Sardigna]

[Foto Copertina Natascia Talloru, Istock-Torcha; Foto Articolo Sardegna Digital Library]

Share

Share